サッカーにおける「ファーストタッチ」と「情報収集」の重要性

こんにちは、ディ アハト編集部です。本ニュースレターをお読みくださりありがとうございます。第104回では、選手は試合中にどのようなファーストタッチを心がけるべきか、また見落とされがちなその「前段階」に焦点を当てた分析記事をお届けします。ぜひお楽しみください!

またニュースレターに読者登録いただきますとディ アハトの新着記事を毎回メールにてお送りいたします。ご登録は無料で、ディ アハト編集部以外からのメールが届くことはございません。新着記事を見逃さないよう、ぜひ下記ボタンよりご登録いただけると幸いです。

※本記事は、2025年7月にスラボミル・モラフスキ氏(@slawekmorawski)、山中拓磨氏(@gern3137)によって公開された以下の記事を翻訳したものとなります。

サッカーにおけるすべてのプレーは、ファーストタッチから始まる。

ファーストタッチはもともとサッカーの基本であったが、現代サッカーのスピードと強度の高まりにより、その重要性はかつてないほどに増している。選手たちにボール保持時に許される時間とスペースが、極めて限られているからだ。

伝統的には、良いファーストタッチとはボールの勢いを止めることとされてきた。日本語の「トラップ」という言葉にもそれは現れている。しかし、必ずしもそれがその状況における最適解であるとは限らない。

デニス・ベルカンプは約20年前にニューカッスル戦で、プレミアリーグの歴史上最も素晴らしいファーストタッチの一つを見せたが、この際に彼はボールを足元に止めるのではなく方向を変えることで、より大きなメリットが得られると示した。

Dennis Bergkamp scored one of the greatest Premier League goals of all time against Newcastle United 🤩

もちろん、ボールを止める選択が効果的な場面もあるが、自由に使えるスペースがあるのであれば、ファーストタッチでボールをスペースに動かすことで新たな選択肢が生まれる場合もある。

ではそもそも「良いファーストタッチ」というのはどのようなプレーで、選手はボールをコントロールする際にどのようなことを心がけるべきだろうか?

◇ファーストタッチの準備

まず前提として、「良いファーストタッチ」はすべて文脈次第であり、常に目指すべき絶対的な正解は存在しない。

たとえば、縦パスでライン間を突破したいのであれば、次のプレーにスムーズに移れるような位置にボールを置くべきだ。自陣ペナルティエリア付近の密集したエリアであれば、ボールを足元の体の近くに収めて安全にGKへ戻す方が良い時もあるだろう。

逆に、ビルドアップ時に広大なスペースが前に空いているのであれば、わざわざボールを止める必要はなく、ファーストタッチで即座にそのスペースへボールを運んでしまえば良い。ファーストタッチの良し悪しは、選手の意図とその状況に応じた適切性によって決まってくる。

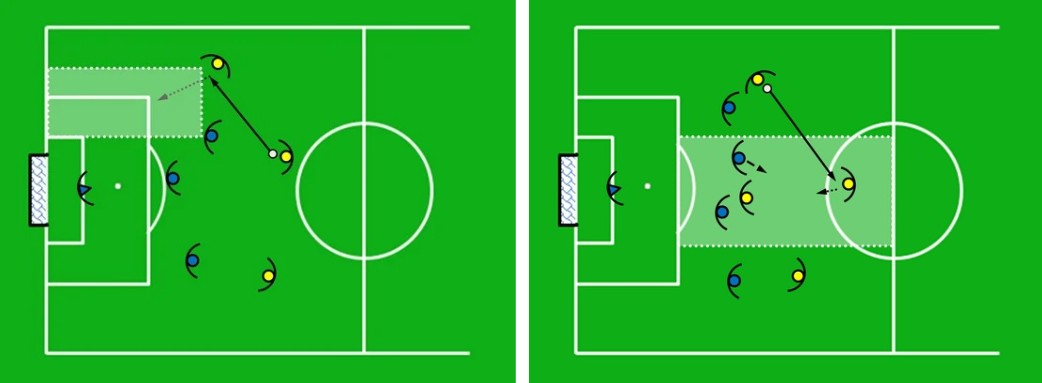

(左図ではダイレクトにボールを前へ出すようなファーストタッチが効果的だが、右図で同じようなタッチを選択すると、相手選手の中に突っ込んでしまうことになる)

意図と情報収集

少々逆説的に聞こえるかもしれないが、良いファーストタッチは、実際にボールに触れる前から始まっている。

ファーストタッチはプレーの流れの中に組み込まれるべき要素であり、周囲の状況を認識できていない、または次のプレーのビジョンがない状態では、良いファーストタッチを行うのは不可能だ。状況に応じた多様なファーストタッチが考えられるが、そのすべてに共通して言えるのが、そこに「意図がある」ことである。意図のないタッチは良いプレーにはなり得ない。

このため、選手はボールが届く前に「自らが次にどのようなプレーを望んでいるのか」を明確にしておく必要がある。そして、その前段階として必要不可欠となるのが事前の情報収集だ。

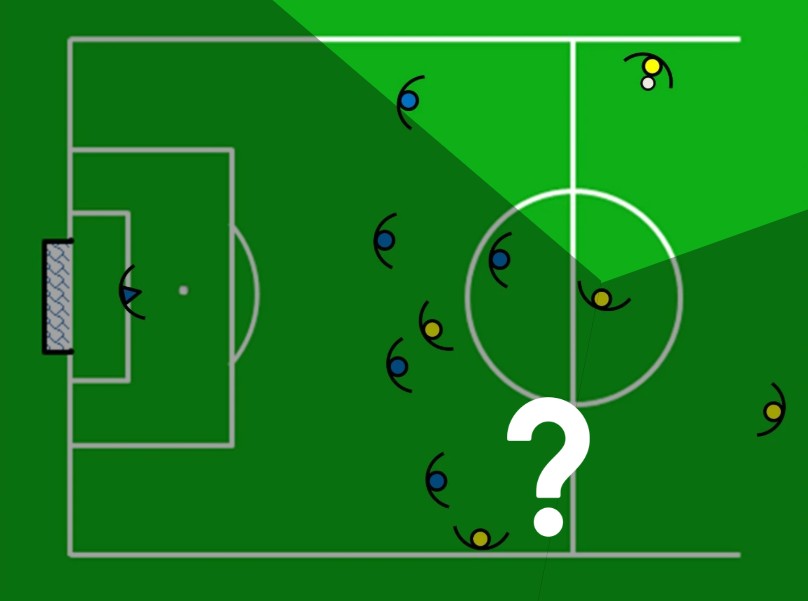

(この場面では、後方への安全なパス、もしくはターンして、左ハーフスペースへのドリブルなどが選択肢としてあり、その準備を整えるようなファーストタッチが考えられるが、情報がなければどういったファーストタッチが良いのか判断すらできない

情報の4本の柱

試合に影響を与える要素は無数にあるが、プレー中に選手が注視すべき情報源は主に「ボール、スペース、味方、相手」の4つに集約される。

ボールは攻撃の中心であり、その位置と動きがプレー全体のリズムを規定する。チームメイトはサポートの目安であり、相手はボールを奪おうとする存在であると同時に、スペースがどこに存在しているか(=相手がいない場所)を示す指標でもある。

守備側にとってはスペースをカバーすることが最優先であり、それを埋め、守り、コントロールする必要がある。守備の組織は味方と連動しながらも、ボールの位置やゴールとの距離に応じて調整する必要があり、この際に相手選手は常に脅威をもたらす可能性であると認識しなくてはならない。

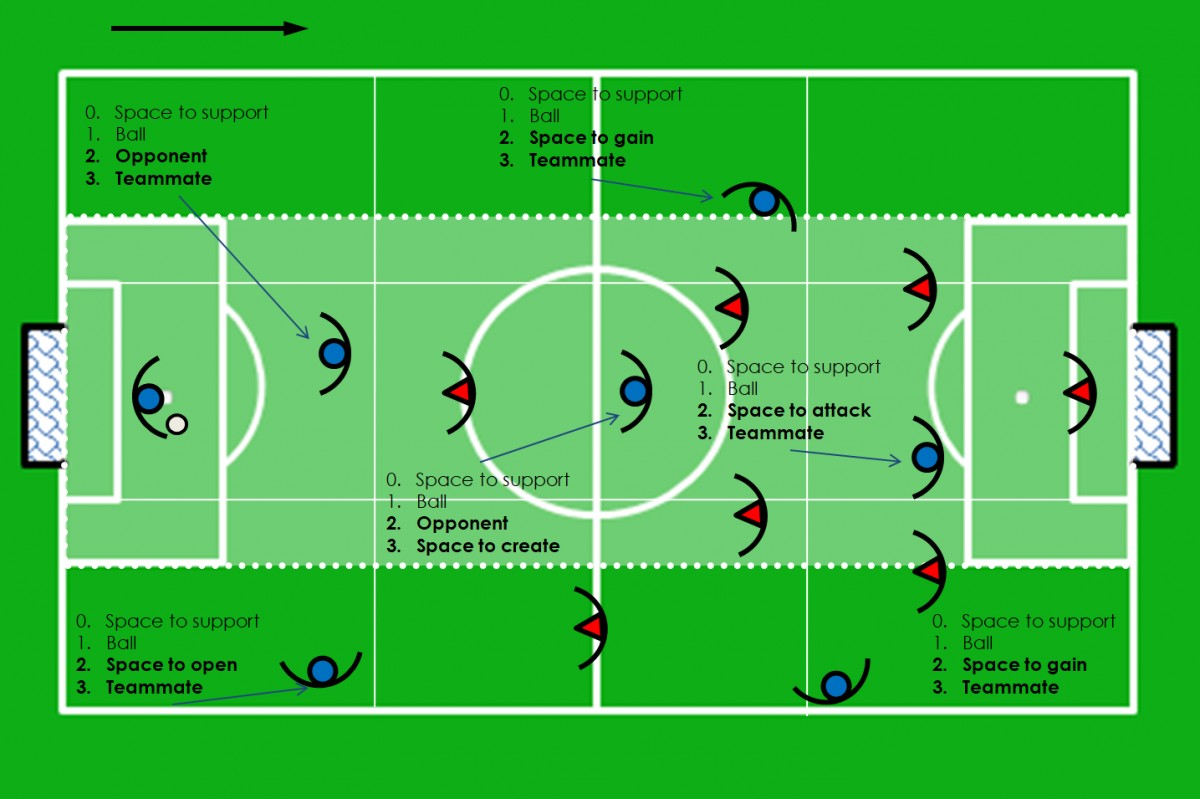

各フェーズごとの優先情報

プレー中、常にすべての情報を把握出来れば理想的だが、現実にそうはいかない。状況に応じて、優先すべき情報の種類を切り替える必要がある。

たとえば、自陣ペナルティエリア内でプレッシャーに晒されながらボールを受ける場面では、ボールを失わないことが最優先で、それに関連した情報を集めるべきだ。一方で、相手最終ラインの裏を狙う動きを考えているのであれば、スペースや味方の位置を優先して確認した方が良いだろう。

また、体の向きやボールの受け方によっても情報の優先順位は変わる。中盤の狭いエリアでボールを受ける体勢が不安定になってしまったら、その場面で最も危険で、ボール奪取の可能性がある相手を確認すべきである。一方で、多少狭いエリアでも前を向けている状況なら、前方への展開や縦パスの可能性を探る余地がある。

各エリアごとの情報の優先順位の変化

◇スキャニング

ファーストタッチ前の情報収集において、「スキャニング(日本ではよく首を振る、とも呼ばれる)」は極めて重要な役割を果たし、トップレベルの選手は試合を通じて非常に高い頻度でスキャニングを行っている。

(常にスキャンを行うフィル・フォーデン)

上で挙げた4つの情報源の中でも、ボールは常に変化を生む存在だ。ボールが動けば、状況も変わる。このため、最も重要なスキャニングのタイミングはボールが動いている時となる。

パスが出れば、選手の動きや相手のポジションは変化し、新たなスペースが生まれる。数秒前に得た情報が、意味のないものとなる可能性もある。

ここで重要なのは、状況の変化はボールが受け手に届いた時ではなく、ボールが動き始めた瞬間から始まっているという点だ。守備側の選手は、ボールが届く前にプレスの形を変える可能性があり、ボールを受けてからスキャンし始める選手はそれに対応できず、特にプレッシャー下で苦しむ傾向にある。

また、スキャンの頻度に加えて、その方向と深さも重要だ。右サイドバックとして長年プレーしてきた選手が、無意識に左方向にばかりスキャンし、右方向を見る習慣があまりない、ということもある。だがこれは、中央のエリアでプレーする際にはかなり大きなディスアドバンテージ(不利益)となってしまう。

また、逆サイドや最前線など、遠くの状況を把握することは近くをスキャンするよりも難易度が高いが、そこにはしばしば大きなチャンスが潜んでいる。

📽 via @mfbnTV

(ベリンガムの両方向のスキャン)

◇良いファーストタッチとは

2タッチ目までプレーを先送りにしない

ここまで、良いファーストタッチを行うために必要な要素を紹介してきたが、実際のプレーにおけるその原則はいたってシンプルだ。最も重要なのは、「判断を2回目、3回目のタッチまで先延ばしにしない」ことである。ファーストタッチで望むプレーが可能ならばそれを即座に行ってしまう、という言い換えもできるかもしれない。

もちろん、プレスに出る相手を引き寄せるために一旦ボールの勢いを完全に止めてしまう、という駆け引きも時には有効だが、基本的にはボールを足元に止める、というプレーはあまり良いものではないことが多い。目的のない静的なタッチ、あるいは、単に受ける前に次のプレーの決断ができていなかったことによるボールの停止は、しばしばチームのテンポを崩す要因となる。

🇵🇱 Dlaczego Damian Szymański nie powinien grać w Reprezentacji.

📽- @mfbnTV

一方で、戦術理解度の高い選手は、最初のタッチから意図を明確に示す。前のスペースを突くダイナミックなタッチ、ボールキープを目的としたボールを最も安全な場所に動かすタッチ、あるいはプレスを誘発して逆を取るためのタッチなどがあるが、いずれも技術的な部分だけでなく、意思決定の早さ(ボールを受ける前に決断が出来ていること)が鍵を握っている。

情報収集の継続

また、受ける前の情報収集は重要だが、ボールが動いたことで生まれる新たな変化に対応するため、受けた後に情報を更新し続けることも重要だ。

ファーストタッチ後も情報を集め続けるためには、ボールを体の近くに置きすぎず、視野とコントロールの両立が可能な位置にボールを置く判断力が求められる。体の真下にボールを止めてしまうと、ボールを見るためには下を向かなくてはならず、周囲や前方とボールを同時に視野に収めることが困難になってしまう。

次のプレーを相手に予測されないタッチ

ファーストタッチを考える上でもう一つ重要な視点は、自身のプレーの選択肢を狭めないことだ。タッチの質が低ければ、パスの角度や判断に制限が生まれ、結果的に可能なプレーの範囲が狭まるし、それは相手にその後のプレーを読まれやすくなることにもつながる。選択肢が一つしかなく、次にどのようなプレーを行うかが明らかであれば、守備側がそれに対応するのは容易だ。

一方、複数の選択肢の可能性を潰さないようなファーストタッチができれば予測されにくくなり、ボール保持者にとっての優位性が高まる。

◇まとめ

アーセン・ヴェンゲルはかつて「サッカーは芸術だ。だが、ダンスが芸術であるのと同様に、うまく行えた時にそれは初めて芸術となる。」と語った。

ファーストタッチにも同じことが言える。十分な情報に基づいてこそ、その一歩目は選手が内に秘めた創造性の表現となる。ファーストタッチは単なる準備動作ではなく、創造性が溢れるプレーの一歩目であるべきだ。

選手がファーストタッチの前に十分な情報を取得出来ていれば、ボールを受けることはリスクではなく、新たなチャンスへの扉を開く。ボールは本来、危険をもたらすかもしれない厄介者ではなく、友達であるべきなのだ。

文:スラボミル・モラフスキ(@slawekmorawski)、山中拓磨(@gern3137)

ディ アハト第104回「サッカーにおけるファーストタッチと情報収集の重要性」、お楽しみいただけましたか?

記事の感想については、TwitterなどのSNSでシェアいただけると励みになります。今後ともコンテンツの充実に努めますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

また、ディ アハト公式Twitterでは、新着記事だけでなく次回予告や関連情報についてもつぶやいております。ぜひフォローくださいませ!

ディ アハト編集部

すでに登録済みの方は こちら